(相关资料图)

(相关资料图)

2022年8月20日,内蒙古呼伦贝尔市,宁静偏远的敖鲁古雅出了一条新闻:百岁老人玛利亚·索去世了。她是矛盾文学奖获奖小说《额尔古纳河右岸》的主人公原型,被誉为“中国最后的女酋长”,一生与森林和驯鹿为伴,守护着一个古老的部落——使鹿鄂温克。这个部落是鄂温克族最远、最神秘的一个支系。17世纪中叶,他们从贝加尔湖流域一带,游猎迁徙至额尔古纳河流域,大兴安岭的原始森林中,靠狩猎和饲养驯鹿为生。大兴安岭密林的冬季漫长而寒冷,最低气温可达零下50℃,在这种自然条件下,使鹿鄂温克人依靠牧养驯鹿和传统狩猎业,过着自给自足的山林生活,吃兽肉、穿兽皮,形成他们独有的民族文化和生活方式。2003年,使鹿鄂温克部落集体搬迁,来到了内蒙古呼伦贝尔市根河市的敖鲁古雅鄂温克民族乡。在此之前,族人们住撮罗子(由树皮等制成的尖顶型简易房屋)、帐篷、平房,打列巴(列巴是一种类似面包的主食,水分极少,便于保存),在森林里放养驯鹿。搬迁后,上缴猎枪,无法打猎为生,族人们做了环卫工人、驯鹿博物馆的工作人员,或是外出打工。大量驯鹿因生活环境骤变、盗猎等原因死去,一度仅剩600只。作为使鹿鄂温克部落最后一任女酋长,玛利亚·索去世前的最后一个愿望,是让族人返回森林。而搬迁近二十年后的今天,一群鄂温克小伙正在重回森林,以新一代人的方式,延续着驯鹿民族的文化。

玛利亚·索 图/顾桃01 养驯鹿的人飞机落地呼伦贝尔市海拉尔区后,从海拉尔客运站去往根河市,最早的大巴车在早上7:30出发,车程为三个半小时。距根河市三公里外的敖鲁古雅鄂温克民族乡,现在是鄂温克族一个分支部落的聚居地。皮卡车驶离根河市区,从国道转山路,一直驶向原始森林深处。手机没有信号了。28岁的鄂温克小伙巴图坐在副驾上,笑着跟发小说,“我要告别这条道儿了。”这是2022年9月27日,上午十点半。这天是巴图搬驯鹿点的日子。“鄂温克”意为住在大山林里的人们。敖鲁古雅,则意为杨树林茂盛的地方。巴图所在的雅库特部落,是我国唯一放养驯鹿的使鹿部落民族,又称“使鹿鄂温克”。300多年前,使鹿鄂温克游猎迁徙至额尔古纳河流域,此后一直在大兴安岭密林中,靠狩猎和放养驯鹿为生。据记载,1965年,使鹿鄂温克猎民从内蒙古奇乾乡,搬迁至满归镇的敖鲁古雅鄂温克民族乡(以下简称敖乡)。1974年4月,敖乡搬迁到满归以北17公里。直到2003年8月,敖乡响应国家号召,放下猎枪走出大山,整体搬迁至根河定居点。敖乡人视驯鹿为宝贝。驯鹿曾是他们行走森林的唯一交通工具。在鄂温克族信仰的萨满教里,鹿是人神沟通的中介。搬迁后,部分居民选择回到森林,继续放养驯鹿,在闲暇时再回到山下的定居点生活。今年是巴图上山养鹿的第9年,他和四叔在金河镇附近的山上养了二十多头驯鹿。驯鹿以苔藓为食,但目前的鹿点附近没有足够的苔藓支撑鹿群过冬,他要在冬天到来前,把驯鹿搬到另一处鹿点。和巴图一起上山的,还有发小范磊和何磊,他们每人也有二十多头驯鹿。成年驯鹿的体重能达到三百多斤,仅靠巴图和四叔很难把二十多头鹿赶上车。于是,搬鹿点的前一晚,巴图请发小们吃了一顿烤肉,这是敖乡男人们的规矩:只要一顿饭,兄弟间有活一起干。沿山路继续行驶约20分钟后,皮卡车停在一个五米见方的迷彩帆布帐篷旁,这便是此行的终点了。帐篷往西,用铁丝网围出了约二十平米的鹿舍。帐篷外堆着三个白色胶罐。森林里用水,只能用胶罐去附近的溪流中抬回。夏天抬水,冬天抬冰。

巴图原来的鹿点,太阳能是森林中重要的电源。 图/九派新闻记者 陈冬艳 驯鹿和负责看守鹿点的四叔都不在,巴图摸了一下院子里的水杯,温的,他由此判断,四叔没有走远。九月底的白天变得越来越短,到了四点多,森林里的夜幕就会降下来。到达时已是下午一点,巴图要在天黑之前把鹿找回来,装车运走。他没顾上喝水,拎起帐篷边上的铁桶向山路的南端走去。在寂静的森林中,声音是最好的传播媒介。巴图边走边将双手比作喇叭状,大喊着“喙喙喙喙喙”(拟声),并不时敲响铁桶。声音穿过白桦林,在寂静的山林里回荡。这是驯鹿人呼叫驯鹿的方式。重复了四五次后,巴图用双手竖起耳朵,探听是否有鹿铃声,“要是(驯鹿)离得近,听到声儿就得回来”,巴图说。但这一次,鹿走得似乎有些远。向南走了一百多米无果后,巴图又调头向北走去,重复着之前的动作。山路中间还横着一些树干和草枝,不熟悉地形的人一不小心就会被绊到。巴图的步子却迈得很大,不到一分钟,他便拐进树林间,消失在视线里了。02 下山在巴图这一代回到森林之前,父辈们也曾在上山和下山之间徘徊。纪录片导演顾桃驻大兴安岭拍摄多年,长期追踪记录鄂温克族的故事,拍摄了著名的“鄂温克三部曲”。他始终记得初到敖乡的场景,那是2002年春节,鄂温克人在屋子里载歌载舞、喝酒聊天。酒过三巡后,不知是谁提起了次年的生态移民,人要下山,鹿也要下山。欢快的节庆氛围消失了,“一种巨大的悲伤慢慢笼罩过来,从木刻楞(定居点内的俄式木屋)、从烟囱、从窗户和门的间隙钻进来。”一幅神奇的景象出现了,顾桃的右手边,人们盘着腿,拿着茶缸喝酒,谈论着下山后的生活。而左手边的客厅里,两只即将退役的猎犬在交配。屋外是扑鼻的冷空气和无边的暗色森林,人类的悲欢与动物的欲望交织在一起。顾桃从没见过这样的画面。他感觉,相机的定格已经不够用了,无法捕捉这种复杂的情绪和氛围。他想要拍片子记录下来。根河市志(1996-2005)记载,2003年8月10日,敖乡生态移民开始搬迁。第一批鄂温克猎民11户37人,260头驯鹿乘坐12辆东风加长车,早晨8点从内蒙古满归镇出发,一路浩浩荡荡。下午4点,车队冒着蒙蒙细雨到达新乡址——根河市郊三车间(下文称“新敖乡”)。一时彩旗飘扬,锣鼓喧天,两支老年秧歌队载歌载舞……搬迁后,市委、市政府发动市直部门,对 62 户猎民实施“一对一”帮扶,将这些猎民按各个档次全部纳入了低保。其中,最低可领取低保金 90元,最高领取低保金104 元。李家雅(化名)是嫁到老敖乡的汉族人,他们家是最后搬到山下的——搬家前,丈夫和族人打猎去了。丈夫是打猎好手,家里至今悬挂着六只鹿头,两只来自犴达罕(别名驼鹿)。这是兴安岭里体积最大的动物,也是世界上体形最大的鹿科动物。它的角如手掌般打开、鼻子像厚重的面包,猎取不易。那是最后的打猎了,此后枪支上缴,猎人不猎。生活的改变是全方面的。新敖乡离根河市区仅三公里,买东西方便。可问题在于,他们过去根本不需要购物,“森林里什么都有”,李家雅这么说,玛利亚·索也曾这么说。李家雅记得清楚,老敖乡的房子旁就是森林,林子里有野鸡、灰鼠,河里有鱼。男人外出打猎,她挎个小篮子到森林里采集,有时候是蘑菇,有时候是蓝莓。有一次,她看到桦树外围自然生长了一圈蘑菇,比人为种植的还要好,她惊喜极了。山下处处需要花钱。无法打猎,李家雅和无所事事的猎人丈夫成日大眼瞪小眼。丈夫开始酗酒,连喝好几天。这可不行,李家雅想,“不能靠低保活啊”。听说外地可以打工挣钱,一年后,夫妻俩去往青岛,在崂山的一家餐饮机构做保洁。大海抚慰了他们,他们在那一做就是十一年。在李家雅一家向外探索时,更多的人选择留在家乡。顾桃感受着下山初期猎人们的普遍失落。“在森林里喝多了,他们可以躺在松软的野地上。住进定居点的房子,猎人都不敢动,因为地是硬的。他们也不会用液化气,在森林里找几个木头就做一顿饭。他们是这种游猎的状态。到城市里,他们都说冬天怎么这么冷。”

玛利亚·索猎民点上的皮包,过去用驯鹿搬家时可以搭在鹿身上。 图/顾桃玛利亚·索也更喜欢老敖乡的生活。她是站在鹿的角度考虑的。下山初期,十几只被拉去圈养的鹿因消化不良死亡。在2011年的自述里,玛利亚·索发出一连串疑问,“在城市边上能有‘恩考’(苔藓)吗?没有‘恩考’驯鹿能活几天?把一大群驯鹿放在圈里去养,驯鹿是草地上的马吗?它和牛一样吗?搬迁之后,到底死了多少驯鹿?”大规模盗猎事件让现状雪上加霜。2004年,二十多头驯鹿中套死亡。作为养鹿的人,他们没有任何反击的办法,因为同一年,鄂温克族人的猎枪就已全部被收走。在顾桃看来,失去猎枪后,鄂温克族人的生命变得脆弱,变得更加无力了,“觉得没有能力保护自己,我出去遇到熊了,没有枪怎么办?”他坦言,拍摄“鄂温克三部曲”的初衷,是希望记录失去猎枪后,族人和森林的关系,“失去猎枪了,这个民族是不是还有猎人一样的勇气、自信心和存在感?”03 酒精纪录片拍摄期间,顾桃与使鹿鄂温克族人同吃同住。哪怕是外出找鹿,他也一直如影随形。他得以记录下族人生活的种种细节:找鹿、搬家、搭帐篷。而其中最无法忽视的,是酒精。在顾桃的观察中,喝酒是使鹿鄂温克部落悲伤情绪的出口。“人还得继续活着,但是得有一个东西来麻醉自己,酒是最好的。”顾桃说。纪录片《犴达罕》里,鄂温克汉子维佳说:“在老敖乡没搬迁之前,鄂温克人不咋喝酒。搬迁以后把枪也没收了,无所事事就整天喝酒,喝得非常厉害。头一个死的就是喝酒喝死的,已经死了八个了。他们内心痛苦,狩猎文化和枪都没了。”有学者对使鹿鄂温克部落的生存现状做过研究:鄂温克猎民定居的40年间,因酗酒而导致直接死亡共14人,因酗酒后失控发生的冻死、烧死、自杀、他杀、失踪、溺水共47人,两者相加因酗酒而直接、间接死亡的共61人。对于纪录片中前人的酗酒与悲伤,新一辈有自己的理解。“找驯鹿又累又冷,在山里没有事做,喝酒取暖解乏,这不是很正常吗?”出生于1991年的鄂温克小伙罗明(化名)说。敖乡人否定因搬迁悲伤酗酒的说法,大部分居民不认可顾桃拍摄的内容,认为那是极端的个例。现在,他们也喝酒,更多是兄弟聚会,无聊解乏。新一代人有他们的节奏和情绪。过多关于使鹿鄂温克部落酗酒的报道,让外界对这个民族产生了酗酒、彪悍的刻板印象。敖乡的年轻人们认为这并不客观。有人抗拒镜头、录音和采访,害怕积极的部分被弱化,消极的部分被放大。与父辈们不同的是,罗明这一代人虽然在山上度过了童年,却在山下成长,在市里求学、工作。除了森林里的驯鹿、棒鸡,他们小时候就知道动漫、手机和英语单词。

敖鲁古雅 图/九派新闻记者 陈冬艳对于年轻一代来说,新的环境并不难适应。罗明对下山没太大感觉,搬到新敖乡时,他12岁,于秋天进入根河的一所初中读书。这个一头长发的鄂温克小伙喜欢打游戏,看动漫,“火影忍者,火影忍者你都不看吗?”正是像罗明这样的青壮年,正在回到山上。九派新闻在走访中获知,敖鲁古雅现有62户居民,养鹿的人家不足20户,敖鲁古雅的驯鹿只剩千余头。其中大部分养鹿人是青壮年男子。接受采访时,罗明和何磊强调,山上生活很辛苦,这个民族不只是会喝酒,也有积极、努力的一面。04 守着鹿,守着家山上生活确实不易。搬“家”那天,巴图走了近7里地才发现鹿群。巴图的脸和耳后是两个色调,面向太阳的部分是黑的,耳后头发遮挡的皮肤要白一些。上山时,他们会换上一身迷彩服,耐脏、防风。迷彩长裤下是巴图的一双布满伤痕的腿。“这个是之前去采苔藓摔的,这里是昨天找鹿时磕到的……”他一一数着伤痕的出处,说完又哈哈一笑,“没事儿,习惯了”。久坐后起身,巴图有点站不稳,长期淌过溪流、找鹿,高山低温,溪水刺骨,他的膝盖常常隐隐作痛。罗明觉得,找鹿尤其辛苦。夏天的一天,家里的鹿丢了,他早晨六点出发,晚上七点还没找到,只能折返,第二天再继续,“回来的时候脚趾盖都翻了”。他解释道,鹿被其它动物撵了或处于发情期,就不会回家。而夏天找鹿尤为艰难,“因为鹿不像冬天那样会在森林里留下痕迹。”重复寻找好几天后,他才在回家的路上听到了鹿铃声。

在林间休息的鹿群 图/受访者提供养鹿,不是能吃苦就可以,还要耐得住寂寞。罗明前几年恋爱时,在山上经常想女朋友,“但没办法,只能在山上待个十来天再下去,又到山下待个十来天再上来。”巴图的前女友,则是因为他经常上山养鹿,聚少离多,最终提出分手。掀开鹿点帐篷的门帘,驯鹿人在山上的生活便被窥尽了。正中央是一个铁炉子,在寒冷的深山中,驯鹿人要靠它取暖、做饭。左侧摆着一张半人高的方桌,电视、电瓶、变压器一应俱全。右侧是餐具和简单的食物。再往里,支着两张单人床,床上已经铺上了厚厚的被褥。老鼠从床下溜过。在巴图去找鹿的两个小时里,他的手机响了三次。森林里信号微弱,微信电话接起来,却听不到人声。为了跟外界保持联系和偶尔的娱乐,驯鹿人往往要办理信号最强的手机卡。即便如此,巴图外出也不带手机。找鹿是一项需要专心和细心的工作,他要竖起耳朵听鹿的声音,辨别它们的方位。手机在森林里失去了它的吸引力。森林里没有自来水和燃气灶,电量供应依靠两个电瓶和两块太阳能板。生活有着诸多不便,巴图却很喜欢。他话少,“在山上可以独处,安静又自由,多好。”巴图享受着山上的忙碌。平日里,他的生活被割鹿茸、驯鹿羔、采苔藓、找鹿填满。难得空闲,他会在有信号的时候刷刷短视频,剩下的时间用来发呆。只有在朋友们拜访时,喝上酒,他的话匣子才会打开。这些鄂温克小伙身上流转着一股森林的气息,上山养鹿,似乎也是他们的最优选择。范磊从小跟着家人森林里养鹿,初中一毕业就上了山,“因为不知道还能去干啥啊,我只知道养鹿。”何磊年轻时曾去北京打工,朝九晚五,受了不少气。“养鹿自由自在的感觉,比给人打工得劲,比如我今天上山养鹿,我想干可以干,不想干可以不干,想呆多久呆多久,想回家就回家。”巴图也喜欢养鹿带来的自由和安定感。2岁时,母亲因意外去世,父亲常年在外干活,两个姐姐忙于打工,巴图从小就懂得照顾自己。说到巴图,发小们都会露出怜爱的表情,“他小时候,大冬天不穿鞋,去给他爸送饭。”发小们提起这些事时,巴图总是沉默的,时而点头笑笑。他过早地面对了现实,初中毕业后便外出打工,在北京做过房地产、送过外卖,也在长春当过学徒。学到本领后,他用积蓄开了一家烧烤摊,一年多后因经营不善倒闭了。后来,父亲生病的消息传来。“我爸出点什么事,我叔他们都能到跟前,我作为儿子还在外面算怎么回事?”两个姐姐已经成家,巴图决定回家跟着四叔养鹿,不时还能下山守着父亲。驯鹿点是巴图的第二个“家”。他喜欢跟驯鹿聊天,“问它在干啥,去了哪,吃了啥”。巴图家原本没有鹿。他的第一只鹿,是四叔帮别人养鹿换来的。最初养鹿时,因为没有自立门户的能力,巴图和四叔只能寄住在别人的鹿点,处处要看人眼色。直到去年,巴图下定决心要独立,到金河附近辟出鹿点,将二十多头驯鹿赶进圈里,帐篷升起炊烟,他才算结束了这二十多年的漂泊,“那时候才觉得,生活是自己的,自己是自由的。”28日凌晨,巴图将鹿迁到了何磊的鹿点。这一次,加上何磊的大哥和巴图的四叔,他们有了四个劳动力。巴图和何磊已经计划好了,他们两人一班,大哥和四叔一班,半个月一换。这样,他们能在山上互相陪伴,也可以定时换班下山休息。05 “驯鹿之乡”在敖鲁古雅,随处可见驯鹿的身影,它出现在撮罗子的帆布和民宿的白色浴巾上,出现在园区的烟囱和宣传栏上。进入根河地界后,公路两旁立着雕塑和牌子会告诉你,这是敖鲁古雅——国内现存唯一的驯鹿之乡。敖乡不大,步行十来分钟就能转完一圈,62户民居只是其中的很小部分,更广阔的空间属于宾馆、餐厅、博物馆、广场、和驯鹿园。今年九月,敖鲁古雅使鹿部落景区被评为国家4A级旅游景区。景区导览图上,显示有一家温泉酒店、一个汽车影院和一家北欧餐厅在等待建设。日光温和,头顶是广阔湛蓝的天空和大片的云朵,风从耳旁呼啸而过。处于旅游淡季的敖鲁古雅安静极了,只有工地叮铃哐啷的声音。罗明的车驶出敖乡,他伸手指着左边一栋正在施工的两层建筑,说这是新的售票大厅,建好后,敖乡的一切人、物都将变成对外售票、可供观光的景区内容。

敖鲁古雅西北部,原本由木头和兽皮搭建的撮罗子改为砖墙搭建,预计作为游客观光使用 图/九派新闻记者 覃钰钰一些人正在搬离敖乡,将房屋出租给旅游公司。偶尔,李家雅会感觉,敖乡的人情味似乎变少了,过去在山上,谁家打到猎物,都会分给其他人;谁家有个红白喜事,其他人也都去帮忙。到了山下她才知道,“还有AA制这种东西”。她自学了桦树皮烫画,在剥落的树皮上画下记忆里的老敖乡:森林广阔、河流蜿蜒、驯鹿和犴在其中放松栖息。“还是想念老敖乡”。李家雅将思念诉诸画笔,年轻一代则转身向山里走去。山里什么都没有。孤独是最难打败的敌人。看电视、看网文、看游戏都是他们消遣的方式。有时开车到山下喝酒,喝懵了睡两天,时间就这么打发过去了。山里也什么都有。有一代代鄂温克人繁衍下来的鹿,鹿需要的苔藓和草药,取水的河流;有更透亮的月亮和更明晰的星空;有袭击鹿群的熊瞎子。还有一些无法用科学解释的状况:何磊夜里开车上山时,见过一个四米高的“巨人”。传言,“巨人”出现处曾有人非正常死亡。山上还有他们找寻的自由和收入。卖鹿茸、向景区出租驯鹿,“现在养鹿比以前挣钱了”,罗明说。生活似乎在改变。曾经用作仪式祭奠的驯鹿被允许买卖。电线杆子和沥青水泥路穿过广袤的白桦林,一路延伸到森林的深处。suv和政府提供的“房车”,早已替代了当年的步行和撮罗子。一些习惯仍被坚持下来。敖乡有的年轻人,像小时候在森林里一样,留着长发。普通话中,偶尔夹杂着几句鄂温克语。新生儿会获得一个鄂温克名字。人们依旧谈论着驯鹿和森林。根据天气预报,九月的最后一天,根河将迎来雨夹雪天气。年轻人可不管这些,他们要去为巴图和何磊的鹿采苔藓,一大早便坐上何磊的那台黑色皮卡出发了。从国道转山路,车子驶过小溪、刮过白桦树枝。前一天刚刚下过雨,路上坑坑洼洼,车轮溅起的洼水泼向路两边的树木。一轮又一轮,溅起的水声像是鱼儿回归湖泊,又跃出水面。车在苔藓繁茂处停下。年轻人们俯身拔起这些湿漉漉的植物,两小时,采了二十来袋,它们将被驯鹿食用,如百年之前一样。森林里,在玛利亚·索手中啄食瓜子的鸟儿“蓝大胆”依然在帐篷外蹦跳着。它们身边的这群鄂温克小伙,仍用原始的方式采集苔藓,唤归驯鹿,但并不留恋森林。采完苔藓,哥几个坐上车,下山,驶向城市,当晚就到了海拉尔。九派新闻记者 覃钰钰 陈冬艳 发自根河【爆料】请联系记者微信:linghaojizhe

【来源:九派新闻】

-

环球速读:周二开抢!郑州再撒一波汽车消费券,要发足1亿元车补

头条 22-10-08

-

【天天播资讯】最高人民检察院依法对盛光祖决定逮捕

头条 22-10-08

-

今日热搜:财政部、税务总局发布企业投入基础研究税收优惠政策

头条 22-10-08

-

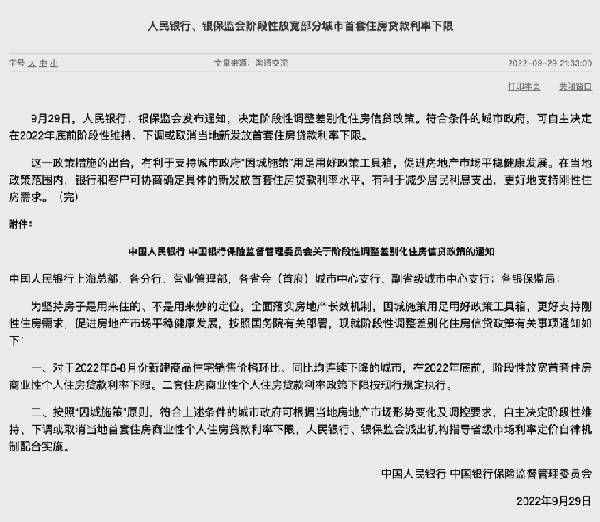

环球新消息丨河南省下调首套个人住房公积金贷款利率

头条 22-10-08

-

天天最资讯丨310项!2022年度河南省科学技术奖授奖建议项目公示

头条 22-10-08

-

天天实时:三峡能源长江电力成立新能源投资公司 注册资本100亿

头条 22-10-08

-

世界快讯:2022年文化和旅游数字化创新实践案例公布,河南1案例入选

头条 22-10-08

-

速递!郑州下调首套个人住房公积金贷款利率

头条 22-10-08

-

环球今日讯!河南昨日新增本土确诊病例2例、本土无症状感染者12例

头条 22-10-04

-

环球观天下!高温寒潮预警齐发 专家提醒谨防冷热交替

头条 22-10-03

-

全球即时看!山东临沂购房限时优惠:在中心城区首次买新房最高补贴35万元

头条 22-10-03

-

焦点简讯:2022年诺贝尔生理学或医学奖公布

头条 22-10-03

-

全球热点!证券从业人员新风向!经纪人跌破5万,投顾超7万,保代"转会"新动向

头条 22-10-03

-

看点:年内第4批中央储备投放!猪肉价格未来走势如何?

头条 22-10-03

-

热点在线丨进一步缓解“里程焦虑” 河南电动汽车正迎来“畅跑时代”

头条 22-10-03

-

全球热点!中国石油化工股份拟将美国存托股份从伦交所退市

头条 22-10-03

-

天天快讯:我国第四批预备航天员选拔工作已于近期启动

头条 22-10-02

-

速递!总投资12亿元,一珠宝级白钻项目签约落户禹州

头条 22-10-02

-

【环球报资讯】国庆假期多地出招吸引游客:发放文旅消费补贴、景区免门票

头条 22-10-02

-

焦点讯息:房企增信债券融资范围扩大,已有试点公司开启第二轮融资

头条 22-10-02

-

每日消息!央媒观豫 | 潮涌河洛景色新

头条 22-10-02

-

时讯:2022年诺贝尔奖将从10月3日起陆续揭晓

头条 22-10-02

-

当前速递!下半年首个寒潮预警来了!将带来哪些影响?一文读懂

头条 22-10-02

-

【世界新视野】美国加州州长签署法案 将中国农历新年定为法定假日

头条 22-10-02

-

天天热门:河南昨日新增本土无症状感染者11例

头条 22-10-02

-

微资讯!又有亿元级银行股被强拍!这家城商行大股东将被清仓,前三季银行股流拍率近四成

头条 22-10-02

-

全球速读:王凯在郑州调研重大项目建设慰问一线建设者

头条 22-10-01

-

环球关注:小鹏汽车9月交付8468台,前9月交付量超2021年全年

头条 22-10-01

-

热讯:信阳推进与正大集团合作进度,打造信阳现代农牧食品全产业链项目

头条 22-10-01

-

每日资讯:总投资2.48亿元!信阳市浉河区供水项目迎来新进展,惠及60余万人

头条 22-10-01

-

当前资讯!总投资318.3亿元,新乡今年已新开工5个高速公路项目

头条 22-10-01

-

天天观热点:雄安新区至忻州高速铁路正式开工建设,全线设13座车站

头条 22-10-01

-

世界今头条!虽败犹荣!中国女篮获得2022年女篮世界杯亚军

头条 22-10-01

-

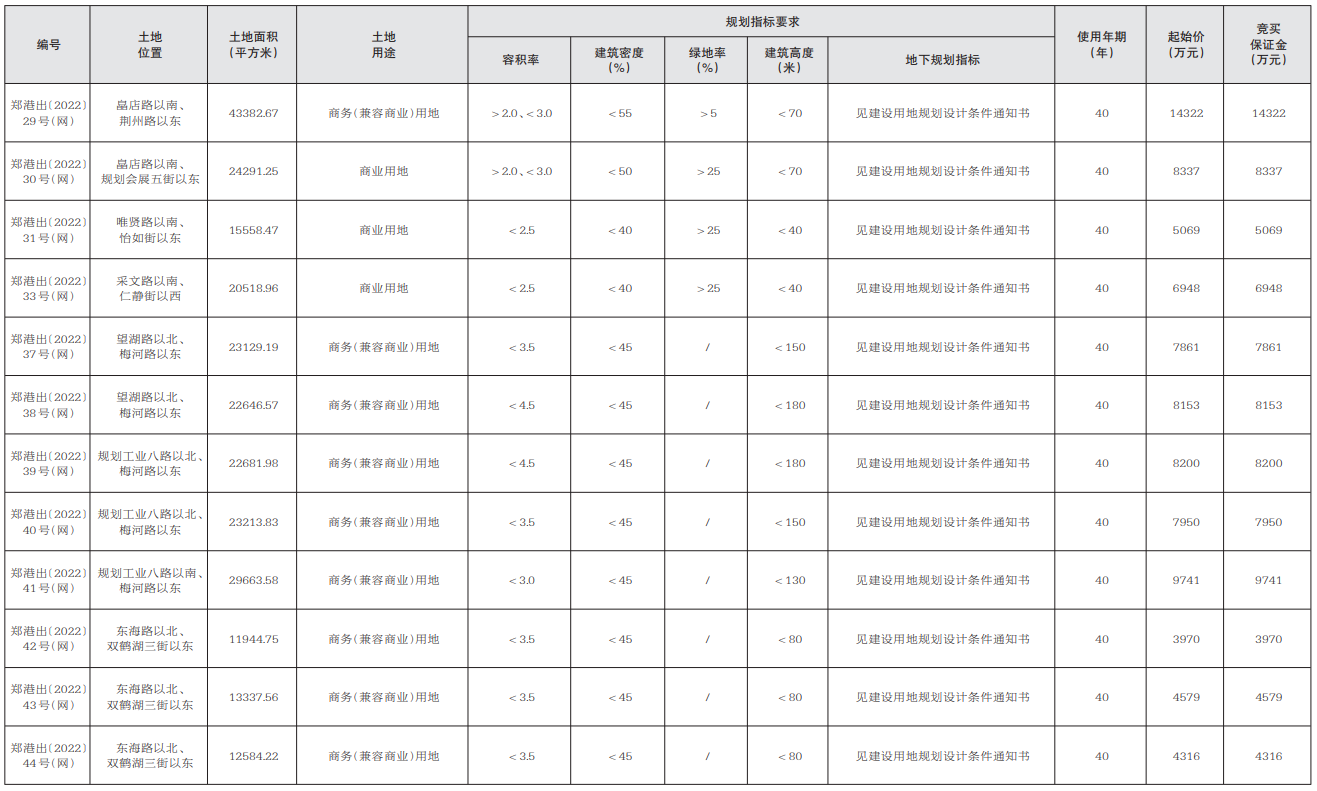

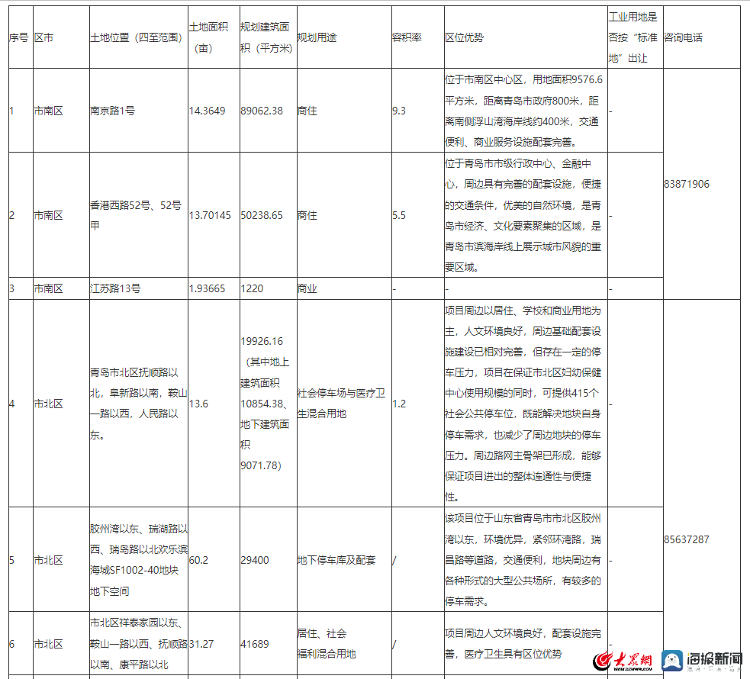

世界短讯!起始价合计2.91亿元,郑州拟挂牌出让7宗仓储、工业用地

头条 22-10-01

-

世界实时:全国土拍"扎堆"!多数城市热度下滑 ,热点城市民企拿地意愿回升

头条 22-10-01

-

今日热闻!洛阳市委专题会议:加快推进呼南高铁焦洛平段、洛阳机场改扩建等项目

头条 22-10-01

-

每日看点!河南航空港投资集团和郑州航空港科创投资集团揭牌

头条 22-10-01

-

微动态丨隔夜欧美·10月1日

头条 22-10-01

-

环球今热点:立方风控鸟·早报(10月1日)

头条 22-10-01

-

天天滚动:又一央企子公公司落地郑州!注册资本10亿元

头条 22-10-01

-

每日速讯:7家建企成功“升特”!住建部公布2022年度第四批资质核准名单

头条 22-09-30

-

世界微速讯:2023年国考时间定了!10月25日开始报名

头条 22-09-30

-

【当前独家】监管鼓励银行进一步加大制造业中长期贷款投放力度

头条 22-09-30

-

环球视讯!建业凯旋广场更名!万达借道进入郑州核心商业区

头条 22-09-30

-

当前动态:抢矿!宁德时代将入股洛阳钼业,成其第二大股东

头条 22-09-30

-

环球聚焦:央行:明起下调个人住房公积金贷款利率

头条 22-09-30

-

最新:立方风控鸟·晚报(9月30日)

头条 22-09-30

-

【环球播资讯】罚球绝杀!中国女篮晋级世界杯决赛

头条 22-09-30

-

世界聚焦:赏秋景、品秋味是国庆消费核心主题,“周边游”等搜索量环比增长440%

头条 22-09-30

-

全球热消息:河南省高速服务区充电桩覆盖率近八成,年底前力争基本实现全覆盖

头条 22-09-30

-

环球快资讯丨平煤股份:拟向控股股东购买204.5万吨/年的产能置换指标

头条 22-09-30

-

要闻速递:两券商因IPO项目“带病闯关”收到罚单,监管部门称将从严从快处理各类违规问题

头条 22-09-30

-

【环球时快讯】三全食品:收到政府补助2677.47万元

头条 22-09-30

-

全球今亮点!宁德时代:全资子公司将成为洛阳钼业间接第二大股东

头条 22-09-30

-

每日头条!国有企业今年前8月营收52.35万亿元,同比增长9.5%

头条 22-09-30

- 天天看热讯:“中国最后一位女酋长”去世,2022-10-08

- 世界热讯:惠济区长李伟光督导重点招商引资2022-10-08

- 当前滚动:靳国卫调研铁北重点交通工程强调2022-10-08

- 全球看点:最新进展!武汉第12座长江大桥首2022-10-08

- 当前要闻:瀍河区召开民生实事工作推进会2022-10-08

- 天天时讯:涧西区国庆假期全面排查整治安全2022-10-08

- 【环球新要闻】伊川人社:文明创建常态长效2022-10-08

- 当前头条:忘了世界却还记得你!迷路老人忘2022-10-08

- 打造新时代国际座驾,瑞虎5x PLUS好开又聪2022-10-08

- 环球热资讯!见证信阳十年蝶变!这场发布会2022-10-08

- 【新视野】刻赤大桥损坏 克里米亚连接俄本2022-10-08

- 焦点滚动:我国部分地区将再迎大降温,专家2022-10-08

- 每日快报!国庆结束老师高铁上忙着改试卷,2022-10-08

- 天天热推荐:长沙这一路段交通管制,禁行 2022-10-08

- 即时焦点:今日0-15时,北京新增本土新冠肺2022-10-08

- 热点评!坐标武汉!双柳长江大桥建设最新进2022-10-08

- 焦点资讯:2022年武汉市第五批职业技能等级2022-10-08

- 环球速读:周二开抢!郑州再撒一波汽车消费2022-10-08

- 环球热推荐:湖北省博士后创新创业大赛“揭2022-10-08

- 【天天播资讯】最高人民检察院依法对盛光祖2022-10-08

- 今日热搜:财政部、税务总局发布企业投入基2022-10-08

- 即时看!消费券、购物节等“叠加”发力 武2022-10-08

- 世界视讯!「优化营商环境」牺牲节假日走访2022-10-08

- 环球新消息丨河南省下调首套个人住房公积金2022-10-08

- 天天滚动:洛阳市加快创建全国社会信用体系2022-10-08

- 今日快看!武汉市黄陂区2022年二季度灵活就2022-10-08

- 环球简讯:「枫桥法庭创建」记基层法庭庭长2022-10-08

- 精选!全县重点项目谋划工作推进会召开2022-10-08

- 环球信息:跑得比猎豹快的机器人:还能游泳2022-10-08

- 世界观焦点:科学家首次在实验中发现一维外2022-10-08